マイホームは本来「自分が住むための家」ですが、近年では様々な理由から、所有するマイホームを一時的または恒久的に賃貸に出すケースが増えています。

たとえば、以下のような状況が背景にあります。

しかし、マイホームを賃貸に出すには、事前に確認すべき点や注意すべきリスクが数多く存在します。

本記事では、マイホームを賃貸に出す際に必要な手続きや準備、失敗を避けるための注意点を分かりやすく解説していきます。

マイホームを賃貸に出すことは、一見シンプルに思えるかもしれませんが、実際には多くの確認事項があります。これらを怠ると、あとからトラブルや予期せぬ損失を招くおそれもあるため、事前のチェックは不可欠です。

現在住宅ローンを返済中の場合、「自宅として利用すること」を前提に借りているケースが大半です。この状態で勝手に賃貸に出すと、契約違反となり、一括返済を求められることもあります。

まずは金融機関に「賃貸に出したい旨」を相談し、許可が必要か、名目の変更(居住用ローン→投資用ローン)が必要かを確認しましょう。

自宅用の保険と、賃貸用の保険では補償範囲が異なります。入居者の過失による損害や、家財の破損などを補償対象とするには、「住宅用」ではなく「賃貸住宅用」の保険に変更する必要があります。

また、入居者にも借家人賠償責任保険などの加入を義務付けると安心です。

自分で入居者対応・家賃回収・修繕対応を行う「自己管理」か、管理会社に委託する「外部管理」かを選びましょう。初めて賃貸に出す方は、トラブルを避ける意味でも管理会社の活用がおすすめです。

費用はかかりますが、入居者対応の煩雑さを大幅に軽減できます。

一戸建てや分譲マンションの場合、ご近所との関係にも配慮が必要です。

突然別の住人が入居することで、近隣住民との関係が変化する可能性があります。事前に簡単な挨拶や通知をしておくと、トラブルの未然防止につながります。

一部の地域では、住宅の賃貸に際して制限がある場合や、届出が必要なケースがあります。とくに短期賃貸(民泊など)を検討している場合は、都市計画法や旅館業法との関係にも注意が必要です。

このように、マイホームを賃貸に出すには「貸すだけ」とはいかない多くの準備が必要です。次章では、実際に賃貸化する際の手続きについて詳しく解説します。

マイホームを第三者に貸し出すには、ただ物件を「貸したい」と思うだけではなく、さまざまな手続きが必要です。ここでは、賃貸に出す前にやるべき具体的な準備を解説します。

住宅ローンを利用してマイホームを購入している場合、「本人居住用」のローン契約となっているケースが多いため、そのまま賃貸に出すと契約違反になることがあります。

賃貸に出す前に、必ずローンを借りている金融機関へ相談し、賃貸利用の可否や手続きの必要性(名義変更やローン種類の変更など)を確認しましょう。

火災保険や地震保険も、自宅用と賃貸用では補償内容が異なります。

所有者が住まなくなる場合は、「住宅所有者向け賃貸用火災保険」に変更する必要があります。併せて、借主にも借家人賠償責任保険の加入を条件とするのが一般的です。

マイホームを賃貸に出すと、収入が発生するため所得税の確定申告が必要になります。

また、自宅として居住していた場合に適用されていた**固定資産税の軽減措置(小規模住宅用地の特例など)**が外れるケースもあるため、自治体の税務課などに確認が必要です。

分譲マンションを賃貸に出す場合、管理組合に届け出が必要なことがあります。管理規約で賃貸が制限されていたり、事前報告が義務づけられていたりすることもあるため、管理規約・使用細則を確認しましょう。

住民票の異動や登記住所の変更も必要に応じて行っておきましょう。

とくに、郵便物や重要書類が今後届く可能性があるため、住所変更や郵便の転送手続きも忘れずに。

地域や物件の種類によっては、以下のような手続きが必要になる場合があります。

これらの手続きを適切に行わなければ、契約違反や法令違反となり、損害賠償や行政指導を受けるおそれもあります。

次の章では、いよいよ賃料の決定と市場調査について解説します。

<オークション査定のマンション売却「ReTrue」>

売却に関わる費用を節約することで、マンション投資での損をなくしてみませんか?

複数業者からの営業電話はなく、売却までのスピードが早いのが特徴です。

投資用マンションの売却でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

🔗リトゥルーへのお問い合わせはこちらからどうぞ!

マイホームを賃貸に出す際、いくらで貸すか(賃料の設定)は収支に直結する非常に重要なポイントです。高すぎると空室リスクが増し、低すぎると収益性が悪化します。ここでは、適正な賃料を決めるための市場調査の方法と、設定時の注意点を紹介します。

まずは、自分の物件と同じエリア・築年数・広さ・間取りの賃貸物件が、どれくらいの賃料で貸し出されているかを調べましょう。

調査方法には以下のようなものがあります:

可能であれば、「募集価格」だけでなく「実際の成約価格」も参考にしましょう。

賃料設定は「市場相場」だけでなく、「自分が必要とする家賃収入」からも逆算する必要があります。

【収支の主な項目】

上記をふまえて、「最低ラインの家賃」と「目標ラインの家賃」を設定すると、収支の見通しが立てやすくなります。

マイホームは思い入れがある分、高く貸したいという心理が働きやすいものです。しかし、相場を大きく超える設定は入居が決まらない原因になります。

空室が長引くと、結局相場以下に値下げせざるを得なくなるケースも多いため、最初から“相場より少し低め”を意識する方が結果的に得策となる場合もあります。

以下のような条件がそろっていれば、相場よりやや高めに設定することも可能です。

ただし、それらに見合うメンテナンスコストやトラブルリスクも考慮しましょう。

適正な賃料設定は、安定収入と長期的な資産運用の第一歩です。次章では、賃貸に出す方法の選択肢とそれぞれの特徴について解説します。

不動産所有者様と買主様を直接繋ぐ唯一のサービス!

売却に関わる費用を節約することで、マンション投資での損を無くしてみませんか?

複数業者からの営業電話はなく、売却までのスピードが早いのも特徴です。

投資用マンションの売却でお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

🔗リトゥルーへのご相談はこちらからどうぞ!

マイホームを賃貸に出す際には、どのような形で貸し出すかを選ぶ必要があります。管理の手間やリスクの程度、収益性などが大きく異なるため、自分の状況にあった方法を選ぶことが重要です。

ここでは代表的な貸し出し方法を3つ紹介し、それぞれの特徴を比較します。

特徴:

オーナーが直接入居者と契約し、募集・家賃管理・クレーム対応などをすべて自分で行う方法です。

メリット:

デメリット:

向いている人:

・賃貸経験があり、手間を惜しまない方

・物件の近くに住んでいる方

特徴:

賃貸借契約はオーナー名義で結びますが、入居者募集や家賃回収、クレーム対応などの実務を管理会社に任せる方法です。

メリット:

デメリット:

向いている人:

・賃貸運用に不慣れな方

・本業が忙しく、手間をかけたくない方

特徴:

管理会社などが一旦物件を借り上げ、その上で入居者を募集する仕組みです。オーナーには「借上賃料」として毎月一定の家賃が支払われます。

メリット:

デメリット:

向いている人:

・空室リスクを極力避けたい方

・賃貸経営に不安がある高齢者や遠方オーナー

| 項目 | 自己管理 | 一般管理(委託) | サブリース契約 |

|---|---|---|---|

| 管理の手間 | 多い | 少ない | 非常に少ない |

| 家賃収入 | 高め(手数料なし) | 中程度(手数料あり) | 低め(保証料控除) |

| 空室リスク | あり | あり | なし(保証あり) |

| 自由度 | 高い | 中程度 | 低い(契約制約あり) |

| 向いている人 | 経験者・近隣在住者 | 忙しい方・初心者 | 安定重視の方 |

このように、それぞれの貸し方には一長一短があります。自身のライフスタイルや収支目標にあわせて、最適な選択肢を検討しましょう。

次章では、入居者の募集と契約手続きについて解説していきます。

マイホームを賃貸に出す準備が整ったら、次はいよいよ「入居者の募集」と「契約手続き」に進みます。

ここでの対応次第で、将来のトラブルを未然に防ぐこともできるため、慎重かつ的確な対応が必要です。

入居者の募集は、自主管理であっても不動産会社に仲介依頼するのが一般的です。広く募集をかけることで空室期間の短縮につながります。

【主な募集手段】

募集時のポイント:

家賃滞納やトラブルを避けるためには、入居希望者の審査が非常に重要です。以下のような情報をもとに、信用力や生活状況を確認します。

【審査で確認すべき項目】

※家賃保証会社の利用を条件にすることで、滞納リスクを軽減できます。

入居が決まったら、賃貸借契約書を作成し、署名・捺印のうえ正式に契約を結びます。書式は不動産会社や管理会社が用意するケースが多いですが、内容をしっかりと確認しましょう。

【契約時の主な確認ポイント】

また、重要事項説明書(重説)の説明も義務化されています。入居者に内容を丁寧に説明し、署名をもらうことも忘れずに。

契約締結後、入居者から初期費用(敷金・礼金・前家賃・仲介手数料など)の入金を確認したら、鍵の引渡しを行います。

その際には、室内設備の確認や、設備マニュアル等の引継ぎも行うと安心です。

契約関連の書類は、原本・電子データともに適切に保管しておきましょう。

トラブル発生時の証拠資料となるため、契約書・重説・保証契約書・入金履歴などは必ず残しておくべきです。

良い入居者との円滑な契約が、長期的な安定経営の第一歩です。次章では、入居後の管理と運営上の注意点について解説します。

入居者との賃貸借契約が始まった後も、オーナーとしての責任は続きます。

「入居してもらって終わり」ではなく、継続的な管理と適切な対応によって、空室リスクやトラブルを未然に防ぐことが可能です。

ここでは、入居中にオーナーが対応すべき主な管理業務と注意点を解説します。

家賃は毎月、安定した収入の柱となるものですが、滞納リスクも存在します。

【対応のポイント】

保証会社を利用していない場合、内容証明郵便で督促を行うなど、法的手続きが必要になることもあります。

給湯器の故障や水漏れ、エアコン不調など、設備トラブルは入居中に起こり得る問題です。

【対応の基本ルール】

また、修繕時には「見積書・請求書の保管」と「対応記録の残存」も重要です。

騒音・ゴミ出し・駐輪などのマナー違反が原因で、近隣住民とのトラブルが発生することがあります。

【対応の流れ】

トラブルの早期対応は、物件の評価や再入居率にも大きく影響します。

長期間入居が続くと、室内や設備の状態を把握しづらくなるため、年1回程度の定期点検や消防設備の確認などを実施すると安心です。

また、マンションの場合は共用部分の管理状況についても、管理会社を通じて定期的に把握しておくことが望ましいです。

契約期間が近づくと、更新の案内や条件変更(家賃の改定、保証会社の再契約など)が必要になります。

【更新時のポイント】

入居中の対応は「信頼関係の維持」が何より重要です。丁寧かつ公平な管理を行うことで、長期入居や再契約の可能性も高まります。

次章では、退去時の対応と原状回復について詳しく解説します。

0円の管理委託料で収入を最大限にアップ!

不動産経営に係る全ての業務を一貫する事により、管理委託料0円を実現。

必要経費を最小化することで、利回りアップさせることが可能です。

関西圏のマンション管理の事ならぜひお任せください。

⇒MAMORUへのお問い合わせはこちらからどうぞ!

入居者が退去する際には、契約上の最終的な手続きと、原状回復に関する確認・費用負担の判断が必要です。トラブルが発生しやすい場面でもあるため、丁寧かつ客観的な対応が求められます。

賃貸借契約では、入居者が退去を希望する際には「退去通知(解約予告)」が必要です。通常は1ヶ月前通知が一般的ですが、契約内容を再確認しておきましょう。

【対応の流れ】

退去時には、オーナー(または管理会社)立会いのもとで室内を確認し、破損や汚損の有無をチェックします。

【チェックポイント】

※可能であればチェック項目をリスト化し、写真も撮影しておくとトラブル防止になります。

原状回復とは、「入居者が借りた当時の状態に戻すこと」ですが、国土交通省のガイドラインにより通常損耗・経年劣化はオーナー負担、入居者の故意・過失による汚損・破損は入居者負担と定められています。

【オーナー負担となる例】

【入居者負担となる例】

敷金が預かってある場合は、精算額と内訳を明記して返金または差額請求を行います。

原状回復作業が完了したら、次の入居者募集に向けて以下を行います。

第一印象が次の入居者を左右するため、初期状態に近づける努力が重要です。

退去が完了したら、以下の事務処理も忘れずに行いましょう。

退去時の対応をきちんと行えば、次の入居者にも良い印象を与え、継続的な運用の円滑化にもつながります。

次章では、確定申告や税金など、賃貸に伴う税務手続きについて解説します。

マイホームを賃貸に出すと、家賃収入が発生する=課税対象となるため、税務申告が必要になります。特に初めて賃貸運用を行う場合は、確定申告の義務や節税のポイントを正しく理解しておくことが大切です。

家賃収入や共益費、礼金、更新料などは、すべて「不動産所得」として扱われます。

毎年の確定申告(原則:2月16日〜3月15日)で、収入と経費を計算し、所得税・住民税が課税されます。

不動産所得は、収入から「必要経費」を差し引いた金額に対して課税されます。適切に経費を計上することで、節税効果が期待できます。

【主な必要経費の例】

※礼金や更新料の一部も償却対象となる場合があります。詳細は税理士にご相談ください。

もともと自宅として使っていた場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けていた方も多いかと思います。

しかし、賃貸に出すことで「自己居住の用に供していない」とみなされ、その年以降の控除は受けられなくなります。

ただし、再び自宅として戻る場合は、要件を満たせば控除再開が可能な場合もあります。

不動産所得の申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。

| 申告の種類 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 白色申告 | 手続きが簡単 | 特別控除はなし |

| 青色申告 | 帳簿の提出が必要 | 最大65万円の控除が受けられる、赤字の繰越が可能 |

収益が一定以上ある場合や、複数戸を運用している場合は、青色申告の方が節税メリットが大きいため検討をおすすめします。

家賃収入が一定額を超えると、副業扱いや事業所得と見なされ、社会保険料や住民税に影響を与える場合もあります。

また、法人相手に貸している場合は源泉徴収義務が発生するケースもあるため、事前に税理士や専門家へ相談することが望ましいです。

領収書・契約書・通帳のコピーなどは、確定申告時の証拠資料として必須です。

家賃の入金履歴、修繕の明細、保険料の証明なども含めて、日々の記録をこまめに残しておきましょう。

マイホームの賃貸は、思わぬ税金の発生や控除の打ち切りがある一方で、経費処理や青色申告による節税の余地も大きい分野です。

確定申告が必要となる初年度は特に、専門家に一度相談することで、トラブル回避と節税の両立が可能になります。

マイホームを賃貸に出すという選択は、空き家の有効活用や家計改善につながる一方で、適切な準備や対応を怠るとトラブルや損失につながるリスクもあります。

成功のカギは、「貸す前・貸している間・退去後」まで、一貫した管理と事前の確認をしっかり行うことです。

初めてマイホームを賃貸に出す方は、「どこまで自分で行い、どこから専門家に任せるか」の線引きがとても重要です。

無理なく、長期的に安定した運用を目指すためにも、信頼できる管理会社や税理士と連携することが、失敗しない最大のポイントです。

「貸してよかった」と思えるような賃貸運用を実現するために、ひとつひとつの準備を丁寧に進めていきましょう。

【希望価格】2,200万円 → 【成約価格】2,250万円

【希望価格】1,770万円 → 【成約価格】1,870万円

【希望価格】7,000万円 → 【成約価格】7,000万円

【希望価格】1,750万円 → 【成約価格】1,750万円

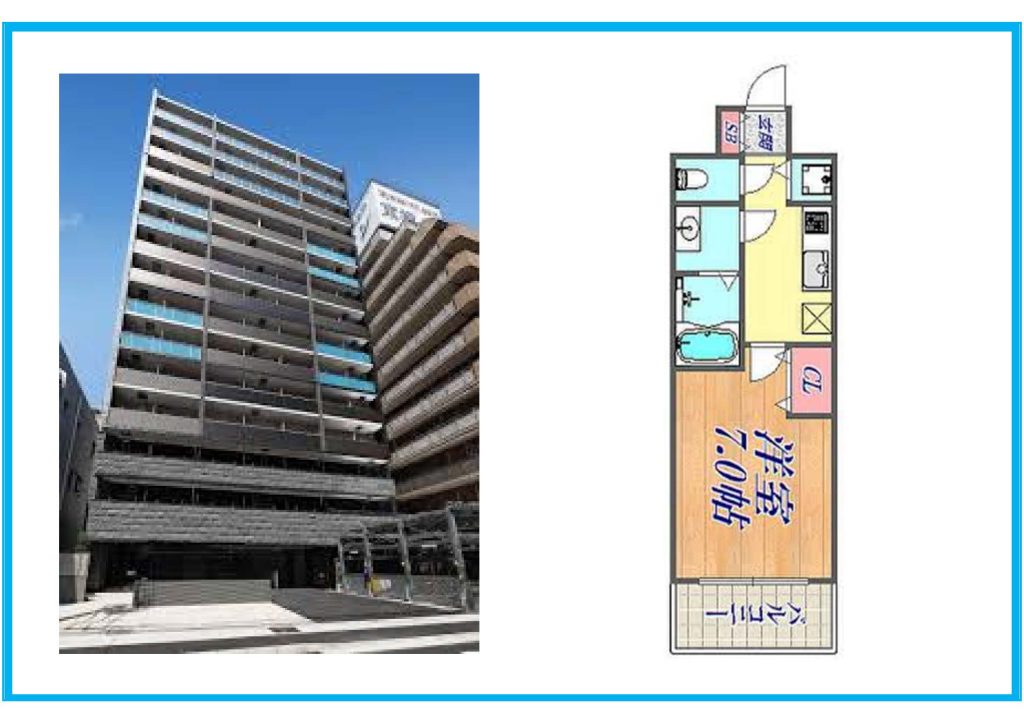

【住所】兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目2-3

【交通】神戸市海岸線 / 三宮・花時計前駅 徒歩10分

【交通】JR東海道・山陽本線 / 三ノ宮駅 徒歩10分

【築年数】2018年3月

【賃料】71,000円

【管理費】6,120円

【修繕積立金】2,470円

【階数】4階

【専有面積】23.52㎡

【表面利回り】4.87%

【実質利回り】4.28%

【希望価格】1,600万円 → 【成約価格】1,640万円

【住所】兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目3-9

【交通】JR東海道・山陽本線 / 神戸駅 徒歩7分

【交通】JR山陽本線 / 神戸駅 徒歩7分

【築年数】2018年7月

【賃料】65,500円

【管理費】6,810円

【修繕積立金】管理費に含む

【階数】12階

【専有面積】21.83㎡

【表面利回り】4.79%

【実質利回り】4.29%

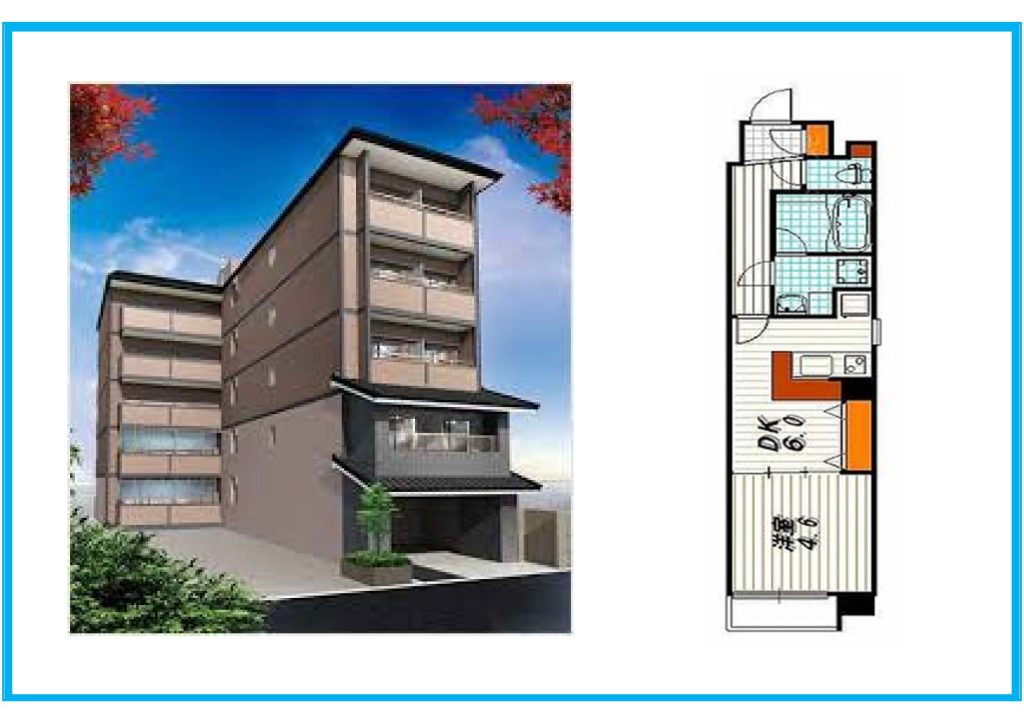

【希望価格】1,800万円 → 【成約価格】1,860万円

【住所】京都府京都市下京区中金仏町208

【交通】京都市営烏丸線 / 五条駅 徒歩9分

【交通】JR山陰本線 / 丹波口駅 徒歩15分

【築年数】2009年1月

【賃料】78,000円

【管理費】8,120円

【修繕積立金】4,660円

【階数】4階

【専有面積】26.63㎡

【表面利回り】5.03%

【実質利回り】4.21%

【希望価格】2,000万円 → 【成約価格】1,900万円

【住所】京都府京都市下京区万里小路町179-3

【交通】京都市営烏丸線 / 四条駅 徒歩6分

【交通】阪急京都本線 / 京都河原町駅 徒歩8分

【築年数】2010年3月

【賃料】79,000円

【管理費】11,200円

【修繕積立金】1,500円

【階数】5階

【専有面積】30.60㎡

【表面利回り】4.99%

【実質利回り】4.19%

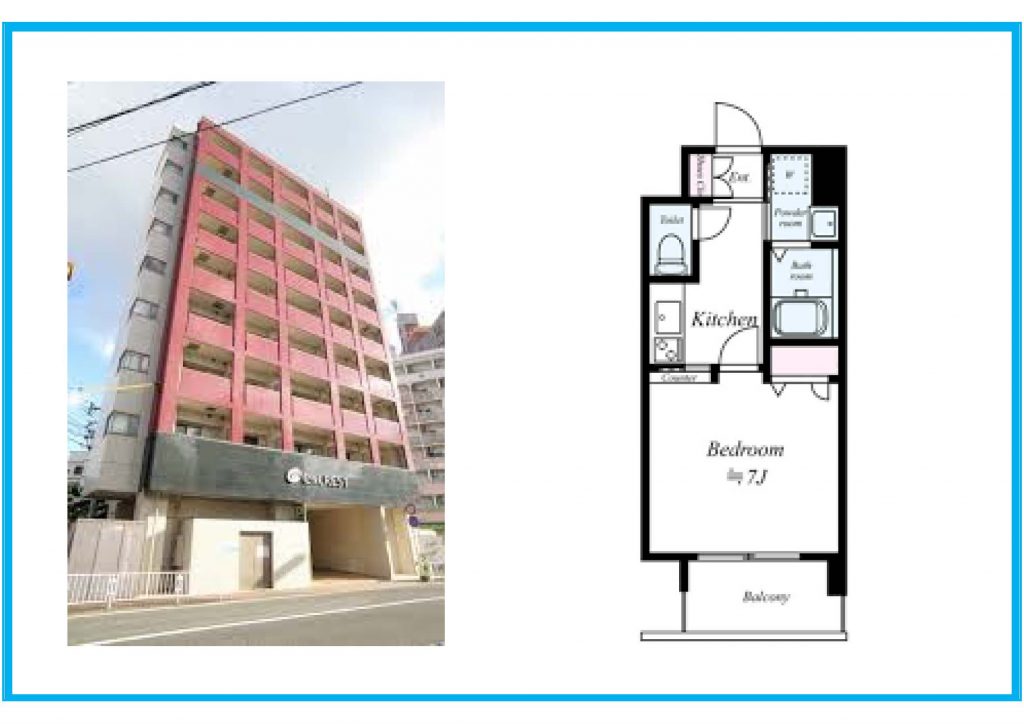

◆エンクレスト博多ハーモニー

【希望価格】2,150万円 → 【成約価格】2,100万円

【住所】福岡県福岡市中央区春吉3丁目12-18

【交通1】福岡市地下鉄空港線 / 中洲川端駅 徒歩3分

【交通2】福岡市地下鉄空港線 / 天神駅 徒歩9分

【築年数】2013年2月

【賃料】83,000円

【管理費】5,700円

【修繕積立金】3,200円

【階数】3階

【専有面積】35.83㎡

【表面利回り】4.7%

【実質利回り】4.2%

◆エンクレスト六本松Ⅱ

【希望価格】1,200万円 → 【成約価格】1,285万円

【住所】福岡県福岡市中央区六本松4丁目8-42

【交通】福岡市地下鉄七隈線 / 六本松駅 徒歩5分

【交通】福岡市地下鉄七隈線 / 別府駅 徒歩9分

【築年数】2007年1月

【賃料】60,000円

【管理費】7,000円

【修繕積立金】4,500円

【階数】8階

【専有面積】24.60㎡

【表面利回り】5.6%

【実質利回り】4.5%

✅ 数百社の投資家が参加するオークション査定で高値売却が可能!

✅ 仲介手数料0円で、売却時のコストを抑えられる!

✅ 営業電話一切なしで、安心して取引できる!

✅ 買取なら1~3ヶ月でスピーディーに売却完了!

✅ 仲介なら希望価格で売れなかった場合、新たな買主を探すことも可能!

✅ 京都の不動産市場に精通したプロが適正な査定を実施!

✅ オーナー様の成功事例も多数!

ReTrueなら、「高値売却 × 仲介手数料0円 × 営業電話なし」 で、安心・スムーズに売却できます。

まずは無料査定を活用し、最適な売却のタイミングをチェックしてみましょう!