「将来のために資産を持っておきませんか?」

「年金代わりになる安定収入が得られますよ」

このような魅力的な言葉に誘われて始める人も多い投資用マンション。しかし、その人気を逆手に取った詐欺まがいの営業や悪質な勧誘も後を絶ちません。

投資用マンション詐欺とは、虚偽の説明や誇大広告によって、投資判断を誤らせ、高額なローンを組ませたり、価値の低い物件を高値で売りつけたりする悪質な行為**を指します。中には、実際に利回りが出ない物件を「満室保証」などと偽って売るケースも存在します。

とくに、不動産投資初心者や高収入のサラリーマンがターゲットにされやすく、被害に遭った後に気づいても時すでに遅し…という事例も多く見受けられます。

このページでは、投資用マンション詐欺の手口や特徴、騙されないための具体的な対策を詳しく解説していきます。正しい知識を身につけ、自分の資産を守るための第一歩を踏み出しましょう。

投資用マンションをめぐる詐欺的な営業は年々巧妙化しており、「怪しい」と気づいたときにはすでに契約済みというケースも珍しくありません。ここでは、近年特に増えている手口と実際の被害例をご紹介します。

「年収が高い方は、税金も多く払っていますよね。実はその一部、マンション投資で取り戻せるんです」

「給与所得者こそ、ワンルーム投資で節税すべきなんです」

このような**“節税になる”を前面に出した営業トークは、近年特に増えている手口のひとつです。ターゲットとなるのは、30代〜40代の高収入のサラリーマン**。とくに大手企業勤務の方や医師、公務員など、安定した収入と信用力がある人ほど狙われやすい傾向にあります。

30代男性(大手メーカー勤務):

「所得税が戻ってくる」との言葉に魅力を感じてワンルームマンションを購入。しかし実際には、家賃収入よりローン返済が上回り、毎月赤字。節税効果も数万円に留まり、結果的に負担の方が大きくなってしまった。

「節税になるから買う」は、営業側にとって最も簡単に契約を取るための常套句です。数字や制度の仕組みをしっかり理解しないまま契約すると、後悔しか残らない可能性があるので注意しましょう。

「このエリアは入居率99%です」

「利回り7%以上が確実に見込めます」

このように、実態とかけ離れた入居率や利回りを提示してくる営業も詐欺的手口の典型です。一見すると魅力的に見える数字ですが、その裏には“誤解させるための工夫”が隠されていることがあります。

40代男性(年収700万円):

中古ワンルームマンションを「利回り7.5%で入居中」と紹介され契約。しかし、購入から半年後に退去が発生し、その後6カ月以上空室に。管理会社からは「このエリアは空室が多くて…」と言われ、聞いていた話とまるで違う状況に陥った。

営業マンが提示する数字は、“事実”ではなく“印象操作”であることも多いという前提で、冷静に一つひとつの情報を精査しましょう。

「今日中に決めていただけるなら、特別価格でご案内できます」

「今ご案内できるのは“あなただけ”なので、このチャンスを逃さないでください」

こうした“限定感”や“特別感”を演出し、冷静に考える時間を与えないまま契約を迫るのが、詐欺的営業の典型的な手口です。判断力を鈍らせることで、「とにかくサインさせる」ことを最優先にしているのが特徴です。

20代女性(新卒2年目):

「この価格でご紹介できるのは、今日だけ」と言われ、その場で契約。後日不安になって調べてみると、同じ物件が他社サイトで数百万円安く掲載されていたことが判明。営業に抗議したが、「もう契約済みなので…」と取り合ってもらえず後悔。

焦らされて決めた投資ほど、後で後悔する確率が高くなります。不動産は「慌てて買って、ゆっくり後悔する」典型例になりがちです。“今すぐ決めるべき案件”は、冷静に考えると本当に良い投資先ではないという意識を持ちましょう。

これらは一部の例に過ぎませんが、共通して言えるのは、**「うまい話には裏がある」**ということです。次の章では、こうした詐欺営業に共通する特徴について詳しく見ていきましょう。

投資用マンションの詐欺営業には、いくつか共通する特徴やパターンがあります。手口が巧妙なだけに、最初はなかなか見抜けないこともありますが、以下のポイントに当てはまる場合は注意が必要です。

投資用マンションの詐欺営業で最も多いのが、突然の電話や飛び込みによる勧誘です。

たとえば、仕事中や自宅でくつろいでいるときに「不動産投資に興味はありませんか?将来のための資産形成に最適ですよ」といった電話がかかってくることがあります。中には、「○○会社の名簿を見てご連絡しました」「年収○○万円以上の方限定でご案内しています」などと、あたかも信頼できる情報源から選ばれたかのように装う営業もいます。

また、突然自宅や職場に訪問してくる“飛び込み営業”も注意が必要です。無理に話を引き延ばし、「10分だけ話を聞いてください」と言いながら1時間以上居座るケースもあります。

このような勧誘の特徴は以下の通りです:

これらは典型的な詐欺的営業の常套手段であり、突然の勧誘には一切応じないことが最も効果的な対策です。電話なら即切り、訪問なら玄関先で毅然と断る姿勢を持ちましょう。

詐欺的な営業に共通するのが、耳ざわりの良い言葉ばかり並べて、リスクには一切触れないという手法です。聞き手が「それなら安心だ」と思えるようなフレーズを繰り返し、疑問を感じさせないよう巧みに話を誘導します。

よく使われるフレーズには、次のようなものがあります:

これらの言葉には、たしかに部分的な“事実”が含まれていることもありますが、前提条件やリスクを伏せたまま話されるため、非常に危険です。

例えば、「ローンは家賃で返済できる」という言葉。これは家賃収入がずっと安定して入ることが前提であり、空室が続けば当然自己負担が発生します。また、サブリース契約などで一見「安心」と思わせる保証にも、家賃が途中で減額される可能性や契約解除の条件が含まれていることが多いのです。

こうした“都合のいい話”を一方的に聞かされたときは、「リスクの説明がされていない=誠実でない営業」と判断しましょう。信頼できる不動産会社であれば、メリットだけでなくデメリットもきちんと説明してくれるものです。

「この物件は利回り8%以上を確保しています」

「年間100万円以上の家賃収入が見込めますよ」

このように、相場とかけ離れた“高利回り”を強調する営業も、詐欺的手口によく見られます。

確かに、利回りが高ければ投資としての魅力も増すように感じるかもしれません。しかし、利回りが高すぎる場合には裏がある可能性が非常に高いです。

▶ 注意すべきポイント:

本来、都市部のワンルームマンション投資における利回りは表面で4〜5%前後が一般的です。そこから管理費や税金を差し引いた実質利回り(ネット利回り)は、3%前後に落ち着くことが多いのが現実です。

それにも関わらず、6〜8%などの高利回りを提示してくる場合は、その根拠を具体的に聞いてみることが大切です。もし曖昧な説明しか返ってこない、またはごまかすような態度であれば、その営業は信用しない方が賢明でしょう。

「今日中に契約すれば仲介手数料は無料になります」

「他にも検討している方がいて、今すぐ決めないと間に合いませんよ」

このように、考える時間を与えずに決断を迫る営業トークは、詐欺的手法の代表格です。

彼らの目的は、冷静に考える時間を与えないこと。焦りや不安をあおることで、「今決めなければ損をするかもしれない」という心理状態にさせ、誤った判断へと誘導しようとします。

一見すると魅力的に感じられる言葉ですが、本当に良い物件であれば、じっくり比較・検討されても構わないはずです。

▶ 見極めのポイント:

こうしたプレッシャーに流されて契約してしまうと、後から契約内容を見て「こんなはずじゃなかった…」と後悔することになりかねません。

投資は人生に関わる大きな判断です。「今決めなければ損する」ではなく、「よく調べてからでも遅くない」という姿勢を忘れないようにしましょう。

信頼できる不動産会社であれば、契約前にしっかりと書面や物件情報を提示し、疑問点に丁寧に答えてくれるのが普通です。しかし、詐欺的な営業の場合は、重要な情報の提示をあえて曖昧にしようとする傾向があります。

たとえば:

このように、肝心な契約内容や物件の詳細を見せずに契約を急がせるのは、非常に危険です。特に、以下のような書類の提示がないまま話を進めてくる場合は要注意です。

また、物件自体についても「今は入居中なので内覧はできません」と言って、実際の部屋を一度も見せずに販売するケースもあります。確かに“オーナーチェンジ物件”では内覧が難しいこともありますが、だからこそ書面での情報提供はより重要です。

▶ こうした曖昧な対応があったら:

不動産は高額な取引です。口頭だけの説明で納得せず、「書面に基づいて判断する」姿勢を持つことが自分の資産を守る最大の防御策となります。こうした詐欺営業に引っかかりやすい「ターゲットにされやすい人の特徴」についてご紹介します。

詐欺営業は、誰かれ構わず声をかけているわけではありません。実は、狙われやすい“共通の特徴”を持った人たちがいるのです。不動産投資の知識がないからこそ、甘い言葉や数字に引っかかってしまう――その心理を巧みに突いてくるのが詐欺営業の特徴です。

以下に、特に狙われやすいタイプの例を紹介します。

不動産投資が初めての人は、知識が少ないことを営業マンに見透かされやすく、最も狙われやすい層のひとつです。

営業トークの中には、専門用語や税制、投資収支の仕組みなど、一見もっともらしい話が多く出てきます。経験がないと、それが正しい情報なのかどうか判断できず、「なるほど、そういうものなんだ」とそのまま信じてしまうことも。

たとえば…

こうした疑問を抱かずに契約してしまうと、あとで「聞いていた話と違う」と後悔しても時すでに遅し、というケースが少なくありません。

不動産投資には収益を生む可能性と同時に、リスクも確実に存在するという前提を忘れずに、「わからないことは契約前にすべて確認する」「複数の業者を比較検討する」という基本姿勢が非常に大切です。

実は、不動産投資詐欺のターゲットとして最も狙われやすいのが、高収入かつ大手企業に勤める会社員です。

彼らは営業側から見ると、

✅ 安定した収入があり

✅ 銀行のローン審査にも通りやすく

✅ 投資経験が乏しいケースが多い

という、**“最も契約に結びつけやすい理想の顧客像”**なのです。

こうした言葉で優越感を刺激しつつ、相手に“選ばれた感”を与えて契約を促すのが典型的な営業トークです。

高収入であっても、「不動産投資は自己責任」。たとえローンが組めたとしても、収益が上がるかどうかは別問題です。

また、営業が知っている勤務先や年収の情報は、名簿業者などを通じて不正に取得している可能性もあります。

「収入が高いから勧められている」のではなく、

「収入が高いから“売りやすい”相手として狙われている」

という視点を持つことが、詐欺営業に立ち向かう第一歩です。

「年金だけで老後を暮らしていけるのか…」

「今の収入がいつまで続くかわからない…」

そんな将来への漠然とした不安を抱えている人も、詐欺的な不動産営業にとっては非常に狙いやすい存在です。

営業マンは、この不安を“解決してあげるふり”をして近づいてきます。

こうした言葉を重ねて不安をあおりつつ、「それならこの物件を持っておけば安心です」と、具体的な商品に誘導するのが常套手段です。

将来に対する備えは大切ですが、不動産投資は収入を保証してくれる“保険”ではありません。特に、家賃が下がる・空室になる・修繕費がかかるなど、現実的なリスクを無視して話を進めてくる営業には十分注意が必要です。

また、「不安がある=今すぐ行動すべき」と思い込まず、まずは正確な情報を集めて判断する冷静さを持つことが大切です。

「ここまで説明してくれたし、断るのは悪い気がする…」

「強く押されたら、なんとなく断れずに返事してしまった…」

このように、相手の空気や雰囲気に流されてしまうタイプの人も、詐欺的な営業にとっては“非常に契約が取りやすいターゲット”です。

営業マンは“断りづらい空気”を意図的に作り出すのが得意です。特に不動産営業は、人の心理をつかむ訓練を受けているプロであり、「NO」と言いにくい状況を巧妙に演出してきます。

30代男性:

飛び込み営業を受け、「今日は説明だけでいいですよ」と言われたが、最終的には「せっかく来たので、申し込み書だけでも」と言われて流されて記入。後日、「契約扱いです」と言われてトラブルに。

営業のペースに巻き込まれず、「自分のペースで判断する」ことが、不動産詐欺を防ぐための大きな一歩になります。

「将来が不安だけど、何もしていないのも怖い…」

「詳しくはわからないけど、何か始めた方がいい気がする」

このように、漠然とした不安や焦りから**「何もしないより、何かした方がいい」と考えて行動してしまう人**も、詐欺的営業にとっては非常に狙いやすい存在です。

こうした“なんとなく始めたい”という気持ちは、営業側にとって話を進めやすい入り口になります。

なぜなら、「投資の目的」「投資の判断軸」がまだ明確になっていないため、営業トークをそのまま鵜呑みにさせやすいからです。

不安な気持ちに任せて“とりあえず”で行動してしまうと、詐欺営業の思うツボです。

大切なのは、「情報を集めて、冷静に判断する時間」をしっかり取ること。焦らず、自分のペースで投資の一歩を踏み出しましょう。

不動産投資において、詐欺的な営業に騙されないための最大の武器は、「正しい知識」です。

営業マンの話を“なんとなく”信じてしまうのではなく、自分自身で判断できる土台を持つことが、被害を防ぐ第一歩となります。

以下では、最低限押さえておきたい基礎知識を紹介します。

不動産投資において、「利回り」は最もよく使われる指標のひとつです。

営業マンの話でも「この物件は利回り7%以上です」「高利回りで安定しています」といったセールストークがよく登場します。

ですが、その「利回り」が**本当にどれくらいの収益性を示しているのか?**を正しく理解していないと、実際は赤字になるような物件を買わされるリスクがあります。

🟦 表面利回り:96万円 ÷ 2,000万円 × 100 = 4.8%

🟩 実質利回り:(96万円 − 20万円)÷ 2,000万円 × 100 = 3.8%

→ 表面上は「利回り約5%」に見えても、実質的な収益はそれよりも低いのです。

✅ 実質利回りでシミュレーションする癖をつける

✅ 表面利回りが高すぎる(6%以上など)場合は「なぜ高いのか?」を疑う

✅ 自分で収支を計算し、ローン返済や空室リスクを加味して判断する

✅ 近隣の賃料相場と物件価格を調べ、利回りの妥当性を検証する

「高利回り」は魅力的に見えますが、その数字の“中身”をしっかり理解しなければ、**実は損する物件を掴まされていた…**ということにもなりかねません。

数字に惑わされず、「実際に手元にどれだけ残るか?」を冷静に見極めることが、不動産投資で失敗しないための第一歩です。

営業マンからよく聞く言葉のひとつに、

「この物件は**家賃保証付きなので、空室の心配はありませんよ」

というセールストークがあります。

これは、**サブリース契約(家賃保証契約)**という仕組みによるものです。たしかに魅力的に聞こえますが、その内容をよく理解せずに契約すると、後から“こんなはずじゃなかった”というトラブルになるケースが多いのです。

不動産オーナーが物件を不動産会社(管理会社)に一括で貸し出し、その会社が第三者(入居者)に転貸する仕組みです。

オーナーは空室の有無にかかわらず、管理会社から一定の家賃を受け取れるというのが基本的な形です。

→ 実際には契約の中に「家賃は定期的に見直すことができる」と明記されており、市場状況に応じて家賃が下げられる可能性があります。

→ 管理会社が途中で契約を解除できる条件がある場合、空室が続けば契約を打ち切られることもあります。

→ サブリースでも、修繕費や大規模修繕負担、固定資産税の支払いはオーナー側にあることがほとんどです。

40代男性:「空室リスクがない」と言われて購入。しかし2年後に「家賃を2万円下げないと契約を続けられません」と一方的に通告され、毎月の収支が赤字に転落。さらに、サブリース契約の解除にも違約金が発生し、解約もできない状況に。

✅ 契約書を必ず読み、「家賃減額条項」「解除条件」「契約期間」などの重要事項を細かく確認する

✅ サブリースで保証される家賃は、相場よりかなり低めに設定されていることが多い

✅ 「保証があるから安心」と思わず、自分で収支シミュレーションをしておく

✅ 契約前に第三者(不動産に詳しいFPや専門家)へ相談するのも有効

サブリースは、うまく使えばリスク分散のひとつになりますが、契約内容を理解せずに安心材料として飛びつくのは危険です。

「保証」と聞いて安心するのではなく、“何を保証していないか”に注目することが大切です。

👇この記事も読まれています❕

「都心のワンルームは需要があるので空室リスクが低い」

「手軽に始められて、ほったらかしでも家賃収入が得られる」

このような話を聞いて、「ワンルームマンション投資なら安心」と思っていませんか?

たしかに、ワンルーム投資は少額から始めやすく、管理も比較的ラクという利点があります。しかし実際には、安定した収益を得るにはそれなりのリスクと管理負担があることを理解しておく必要があります。

ワンルームは単身者向けなので、入退去のサイクルが早い傾向があります。

都心部でも競合物件が多いため、立地や設備が劣るとすぐ空室になることも。

▶ 現実:家賃収入がゼロになると、ローン返済・管理費・税金などがすべて自己負担に。

築年数が経過すると、新築時の家賃を維持することはほぼ不可能です。

周囲に新しい物件が増えれば、なおさら家賃を下げなければ入居が決まらないことも。

▶ 現実:購入時のシミュレーションは“現在の家賃”が前提。5年、10年後も同じ条件とは限りません。

築年数に応じて、マンション全体の修繕積立金が増額されることもあります。

エレベーターや外壁、防水工事など、大規模修繕の負担が突然増えるケースも。

▶ 現実:毎月の管理費・修繕積立金に加え、臨時徴収がある可能性もあることを想定しておく必要があります。

新築で購入したワンルームは、購入直後から資産価値が大きく下がるのが一般的です。

とくに営業マンから高値で買わされた場合は、売却時に数百万円の損失が出ることも。

▶ 現実:出口戦略(売却)が見込めないと、長期にわたって収益が圧迫される可能性が高い。

ワンルームマンション投資は、決して悪い投資ではありませんが、「簡単に儲かる」「安心して持っていられる」といった幻想で始めてしまうと、思わぬ赤字やストレスを抱えることになりかねません。

▶ 大切なのは、「リスクを理解した上で、自分に合った物件とプランを選ぶ」ことです。といった言葉をそのまま信じるのではなく、数字を自分でシミュレーションすることが大切です。

👇この記事も読まれています❕

不動産投資というと「家賃収入で安定収益」「老後のための資産形成」といったイメージが先行しがちですが、実際の多くのケースでは、物件を購入するために“ローンを組む”ことが前提です。

つまり、家賃が入るかどうかにかかわらず、毎月のローン返済という固定支出が発生するビジネスであることを、まず正しく認識する必要があります。

「家賃でローンを返すので、実質自己負担ゼロです」

「入居者が支払いをしてくれる仕組みです」

一見すると安心できるように聞こえるこのトークですが、実際には以下のような落とし穴があります。

入居者が退去し、次の入居が決まるまでの間も、ローンの支払いは続きます。

▶ 毎月7〜10万円前後の持ち出しになる可能性も。

将来的に築年数が経過すると家賃が下がることが一般的ですが、ローン返済額は一定です。

▶ 家賃7万円 → 6.2万円に下落すれば、その分の差額はオーナーの負担に。

低金利時代とはいえ、今後の金利上昇次第では返済額が増えるリスクもあります。

▶ 特に35年ローンなど長期契約では、10年後・20年後の金利変動に備える必要があります。

個人名義でローンを組んだ場合、その情報は他のローン審査(住宅ローンなど)にも影響を与えます。

▶ 「不動産投資のローンがあるため、自宅のローンが希望額で組めない」というケースも。

✅ 自己資金や予備資金がどれだけあっても、“万一の空室時”に耐えられるかを必ずシミュレーションする

✅ 「家賃収入で返せるから安心」と思わず、ローン=借金であるという意識を持つこと

✅ 借入条件(金利・返済期間・返済比率など)を必ず確認し、自分で計算して納得してから契約する

✅ 将来マイホームの購入を考えている場合は、不動産投資ローンが住宅ローンに影響することも理解しておく

ローンを活用する不動産投資は、資産形成の手段である一方で、家賃収入という不確実な収益に対して、確実に発生する「支出」を背負うビジネスです。

▶ 「リスクを背負っている」という感覚を持てるかどうかが、成功と失敗の分かれ道になります。

👇この記事も読まれています❕

営業トークでは、「購入後はプロに任せて、ほったらかしでOK」「手間のかからない不労所得」といった**“楽に稼げるイメージ”**を強調されることがあります。

しかし実際には、不動産投資は**「買って終わり」ではなく、「買ってからが始まり」**です。

物件を所有している限り、管理・対応・支出の責任はすべてオーナーにあります。

入居中のトラブル(設備故障、騒音、滞納など)は管理会社を通じて対応することになりますが、最終的な判断と費用負担はオーナー側です。

▶ 例:「エアコンが壊れた」「給湯器の交換が必要」など、突発的な支出が発生することも。

マンションは年月が経てば経つほど、外壁、配管、防水、エレベーターなどの修繕が必要になります。

▶ 修繕積立金が足りない場合は、一時金の徴収があることも。

自動的にすべて任せっぱなしにできるわけではなく、管理内容やコストをチェックし、必要に応じて変更・交渉する必要もあります。

▶ 管理がずさんだと空室率が上がる、家賃滞納対応が遅れるなど、収益にも直結します。

築年数や周辺環境の変化に応じて、賃料を見直したり、入居付けのための条件変更も必要になります。

▶ 長く保有するほど、**“最初のままでは通用しない”**現実に直面することに。

いずれ売却することを想定しているなら、売るタイミング・売却価格・売却先の選定といった“出口戦略”も重要です。

▶ 築古になってからでは価格がつかず、思ったように売れないケースも多くあります。

✅ 長期保有を前提とし、修繕・管理・空室対策を含めた総合的な運用計画を立てる

✅ 「誰に任せるか」「どこまで任せるか」を明確にし、管理会社と定期的に連絡を取る習慣を持つ

✅ 売却時の価格相場や市場動向も事前に調べ、いつでも動ける選択肢を持っておく

不動産投資は“運用するビジネス”です。

購入後の管理や戦略を軽視すると、**「気づいたら赤字になっていた」「売れなくて困っている」**という事態にもつながりかねません。

▶ 成功しているオーナーは、**「買ったあとの運用に力を入れている」**ということを忘れずにいましょう。

👇この記事も読まれています❕

不動産投資では、「新築」と「中古」、どちらを選ぶかは大きな分かれ道です。

それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが良いとは一概に言えません。

重要なのは、自分の目的や資金計画に合っているかどうかを見極めることです。

✅ 利回りだけで判断しない

表面利回りが高くても、修繕や空室が多ければ手元に残るお金は減る。

新築は利回りが低くても、維持費が少ないこともある。

✅ 将来的な売却を見据える

新築は値下がりしやすい一方、中古は価格がある程度落ち着いているため、出口戦略を考えるなら中古も有利な面がある。

✅ 周辺の相場・管理状況をよく調べる

中古の場合、管理状態(清掃、共用部の劣化、修繕積立金の状況など)を確認。

新築の場合も、エリア相場と比べて過度に高くないかをチェック。

✅ 自己資金やローン条件に合わせて判断する

新築は金融機関からの評価が高く、ローンが組みやすいが、返済額が重くなる。

中古は自己資金を多めに用意する必要があるケースも。

「新築=安全」「中古=不安」というイメージは正確ではありません。

大切なのは、どちらが収支バランスや将来の資産形成に合っているかを見極めることです。

▶ 「自分の投資目的に合っているか?」

▶ 「この物件で何年後に、どれだけの利益が出るか?」

こうした視点で、新築か中古かを選びましょう。

不動産投資で失敗しないためには、どんな物件を買うかと同じくらい、**“誰から買うか”**が重要です。

営業トークが上手な会社=信頼できる会社、とは限りません。

むしろ詐欺的業者ほど、耳ざわりの良い言葉で不安を取り除こうとする傾向があります。

では、どんなポイントをチェックすれば、信頼できる業者かどうかを見極められるのでしょうか?

信頼できる業者を見分けるために、まずチェックすべきは**「その会社がどれだけの期間、どれだけの実績を積んできたか」**という点です。

不動産投資は長期にわたるビジネスです。そのため、販売後のサポートや賃貸管理なども含め、長く安定して運営してきた会社であることが非常に重要です。

✅ 会社の設立年数(創業何年か)

→ 目安として5年以上の運営歴がある会社であれば、ある程度の実績と信用が期待できます。設立間もない会社の場合、トラブル時の対応や将来の存続性に不安が残ることも。

✅ 宅建業免許の番号と更新回数

→ 「東京都知事(3)第12345号」のように表記されています。( )内の数字が更新回数で、5年ごとに更新されます。数字が大きいほど、長く営業を続けてきた証し。

✅ 販売実績・管理戸数の掲載があるか

→ Webサイトや会社案内に、「販売実績〇〇戸」「管理物件〇〇戸」などの具体的な数字が記載されているかを確認しましょう。これが曖昧な場合は、実績が少ないか、アピールできる根拠がない可能性も。

✅ 自社開発 or 転売だけか

→ 信頼できる会社は、「仕入れ→販売→管理」まで一貫して対応している場合が多く、単に中古物件を右から左に流すだけの業者とは差があります。

不動産業者の免許情報や行政処分歴は、以下のような公的機関のWebサイトで確認できます。

※会社名や免許番号を入力すれば、営業年数・免許状況・処分歴の有無などが確認可能です。

不動産会社は“情報産業”でもあり、誠実な会社は実績や運営情報を隠しません。

長年にわたり堅実に運営してきた会社こそが、信頼できるパートナーになる可能性が高いという視点を持ちましょう。

信頼できる業者かどうかを見極める上で非常に重要なのが、**営業担当者の「勧誘の姿勢」**です。

誠実な会社は、お客様が納得してから契約することを最優先に考えています。

逆に、“とにかく今、契約させたい”という姿勢が前面に出る業者は要注意です。

❌ 「今決めないと損しますよ」「この物件は今日中に他の人に取られるかも」

→ 焦らせて冷静な判断をさせない、典型的なプレッシャートーク。

❌ 「契約書はあとでちゃんと説明します」「とりあえず申し込みだけでも大丈夫です」

→ 事前に内容を読ませず、後から既成事実を作ろうとするやり方。

❌ 「ここまでやってるんだから」「特別な条件を出したんです」

→ 営業努力や情をチラつかせて断りづらくさせる心理操作。

❌ 電話やLINEで何度も連絡してくる/しつこく面談を迫る

→ 一度断っても執拗に追ってくるようなら、その時点で不信感を持つべきです。

✅ 「一度ご家族や専門家とご相談ください」と、すぐの契約を求めない

✅ メリットだけでなく、リスクやデメリットも正直に説明する

✅ 断っても態度が変わらず、無理な勧誘や説得をしてこない

✅ 質問に対して誠実に回答し、「今お答えできない部分は調べて連絡します」と曖昧にしない姿勢

これらにひとつでも当てはまるようなら、一度その営業からは離れてみる判断も重要です。

不動産投資は高額な契約です。

本当に信頼できる業者は、顧客のペースに合わせてくれる存在です。

▶ 「焦らせてくる営業は、信用しない」

▶ 「“断りにくい空気”をつくる営業は、避ける」

この2つの視点を持つことで、詐欺的な勧誘から自分自身を守ることができます。

不動産取引においては、口頭の説明ではなく「書面による情報提供」が法的にも義務付けられている重要なプロセスです。

それにもかかわらず、悪質な業者や詐欺的な営業は、“とにかく今サインを”と急がせ、必要な書類を十分に見せずに契約を迫ってくることがあります。

▶ 信頼できる業者かどうかを見分けるには、契約前にどれだけ丁寧に書面を提示し、説明してくれるかが重要な判断材料です。

| 書面名 | 内容とポイント |

|---|---|

| 重要事項説明書(35条書面) | 法律で義務づけられた書類。物件の概要、権利関係、管理体制、法的制限などが記載されています。→ “宅建士”が対面またはオンラインで説明し、署名が必要です。 |

| 売買契約書 | 売主・買主の義務、契約解除の条件、支払いスケジュールなどを定めるもの。→ 違約時のペナルティなど細かい項目も要チェック。 |

| ローン事前審査の申込書・返済計画表 | 月々の支払い額、金利、返済年数などを具体的に確認できます。→ 家賃収入とのバランスを必ず検証。 |

| 収支シミュレーション資料 | 家賃収入・諸経費・ローン返済・税金を含めた年間の収支予測。→ 「空室時」「家賃下落時」のシナリオも用意されているか要確認。 |

このように、“急がせて、書面確認を後回しにする”のは典型的な危険信号です。

✅ 契約前に全ての書面を提示し、読み込む時間をしっかりと確保してくれる

✅ 書類の不明点について、納得できるまで説明してくれる

✅ 「持ち帰って検討したい」という要望に、快く応じてくれる

不動産投資の契約は、数百万円〜数千万円の資産に関わる大きな決断です。

その契約を、「書面をよく読まずにサインした」では、後から後悔しても遅いのです。

▶ 「書面を提示してくれない業者」は、それだけでNGサイン。

▶ しっかり読ませてくれて、丁寧に説明してくれる業者こそ、信頼に足るパートナーです。

信頼できる不動産会社かどうかを見極めるには、第三者の意見(=実際に取引した人の声)を確認することが非常に効果的です。

会社のホームページやパンフレットには、良い情報しか書かれていないのが当たり前。

そこで重要になるのが、**“実際の利用者の声”や“ネット上の評価”を自分で調べる習慣”**です。

| サイト名 | 特徴 |

|---|---|

| Google マップの口コミ | 実際の利用者による評価が見られる。★の数だけでなく、コメントの具体性に注目。 |

| 不動産系の掲示板・口コミサイト(例:5ちゃんねる、マンションコミュニティ、投資家ブログなど) | 実名でなくても、トラブル事例や営業スタイルの傾向が赤裸々に語られていることも多い。 |

| X(旧Twitter)・Instagram・YouTube | 業者名で検索すれば、個人投資家や元社員、他のユーザーのリアルな声がヒットすることも。 |

| 転職系サイト(OpenWork、enライトハウスなど) | 社員や元社員の投稿を通じて、社内の風土や営業体質が見えてくることも。 |

✅ 同じような悪評が複数見つかるか?

→ たまたまではなく、会社としての体質である可能性があります。

✅ 良い口コミばかり不自然に並んでいないか?

→ 自社で操作している可能性もあるため、“褒めすぎていないか”もチェック。

✅ 具体的なエピソードが書かれているか?

→ 「丁寧だった」などの一言よりも、実際のやりとりが書かれている口コミが信頼性高。

✅ 返信対応が丁寧か?(Googleなど)

→ 苦情に対して誠実に返信・改善している会社は、対応力が高い証拠です。

信頼できる不動産業者を選ぶためには、「第三者の評価」が大きな判断材料になります。

特に、不動産投資は高額かつ長期にわたる取引だからこそ、**口コミや評判のチェックは“契約前の当たり前のステップ”**として取り入れましょう。

▶ 「少しでも怪しい」と思ったら、すぐに調べて、他と比較してみる勇気を。

▶ 後悔しないためには、契約する前に“他人の失敗談”を自分の学びに変えることが一番の近道です。

不動産会社が合法的に営業を行うには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。

この免許を持たずに営業している業者は違法業者であり、契約そのものが無効になる可能性もあります。

そのため、信頼できる業者かどうかを見極めるうえで、「宅建業免許番号」の確認はとても重要なチェックポイントになります。

たとえば、以下のような表記を見かけたことがあると思います。

東京都知事(4)第12345号

この表記には以下のような意味があります:

| 項目 | 意味 |

|---|---|

| 東京都知事 | 営業所の所在地が東京都にある(都道府県知事免許) ※複数都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣免許」になります。 |

| (4) | この免許の更新回数(有効期間は5年ごと)→(4)なら20年以上営業している実績があるという意味 |

| 第12345号 | 免許番号(固有の番号) |

▶ (1)表記の業者は、初回取得から5年未満であることを意味します。新設業者か、前身の会社が別という可能性もあるため、より慎重な確認が必要です。

国土交通省や都道府県の公式サイトで、業者の免許情報を検索できます。

🔍 会社名・代表者名・所在地などで検索すると、以下の情報が見られます:

✅ 「免許番号が公式サイトと一致しているか」

→ パンフレットや名刺に記載された番号と、公的な登録情報に違いがないか確認しましょう。

✅ 「免許の更新回数が1回以上か」

→ (2)以上の更新回数であれば、一定の期間を無事に運営してきた実績あり。

✅ 「行政処分歴がないか」

→ 処分歴があれば、過去に重大な違反があった可能性があります。

宅建業免許番号の確認は、不動産会社の信頼性・継続性・法令順守の姿勢を見極めるための客観的な手段です。

▶ 名刺やパンフレットを見るだけでなく、公的なデータベースで実際に照合してみることで、営業トークの裏にある“本当の姿”が見えてきます。

最終的には、どんな会社であれ、対応してくれる「担当者」が信用できるかどうかがカギです。

契約を急がせたり、リスクを隠すような対応をする担当者は、たとえ大手企業であっても要注意です。

▶ 疑問に対して真摯に向き合い、知識が豊富で、話していて違和感のない担当者であるかが、長く付き合えるかどうかの判断基準になります。

不動産投資の営業は、巧妙な話術で“考えるスキ”を与えないのが特徴です。

もしも少しでも「怪しいな」「強引だな」と感じたら、その直感は大事にしてください。

ここでは、実際に怪しい営業を受けたときに取るべき具体的な行動をご紹介します。

怪しい営業を受けたとき、最も重要な行動は、その場で絶対に契約や申込書にサインをしないことです。

営業マンは、「これはあくまで申込書なので、契約ではありませんよ」といった**“軽く見せるトーク”**でサインを誘導してきます。

しかし、たとえ申込書でも、後で「購入の意思があった」と主張されるリスクがあります。

これらはすべて、**“心理的なハードルを下げるための手口”**です。

一度サインをすると、その後のキャンセルが難しくなる場合もあるため、どんな書類でも「その場で書かない」ことが鉄則です。

🗨️「すみません、すぐに判断できる話ではないので、持ち帰って検討します。」

🗨️「家族や専門家にも相談してからでないとサインできません。」

🗨️「重要事項説明をまだ受けていないので、書類には記入できません。」

▶ このように、毅然とした態度で断ることが、自分の身を守る一番の方法です。

営業マンに急かされても、書類を見せられても、その場では絶対にサインしないこと。

▶ 不動産投資は長期的な判断が必要な大きな取引です。

▶ 「即決」は、信頼できる投資のスタイルではありません。

時間をかけて慎重に判断することが、後悔しない不動産投資への第一歩です。

怪しい営業に遭遇した際は、書面のコピーや写真を自分の手元に残しておくことが非常に重要です。

詐欺的な営業では、

「あとでちゃんとお渡ししますよ」

「今は社外秘なので持ち出しできません」

といった理由をつけて、書類を見せるだけ見せて回収してしまうことがあります。

しかし、内容を確認できなければ、冷静な判断も、第三者への相談もできません。

だからこそ、見せられた書類はその場でスマホで写真を撮るか、コピーを取らせてもらうことが必須です。

✅ あとで冷静に見返せる

✅ 不審な点を調べたり、家族や専門家に相談できる

✅ 万が一トラブルになった場合、「こんな書類だった」という証拠になる

🗨️「念のため、確認用に撮らせていただいてもよろしいですか?」

🗨️「家に帰って家族と一緒に見直したいので、コピーをいただけますか?」

🗨️「記録として残しておきたいので写真を撮りますね」

➡ このように冷静に伝えれば、誠実な営業担当であれば快く応じてくれるはずです。

❌「写真はちょっと困ります」

❌「社内ルールで持ち出しできないんです」

❌「契約前に書面を渡すのはNGなんです」

➡ このような返答があった場合は、情報を隠そうとしている可能性が高く、要警戒です。

▶ すべて「見せられただけ」では意味がありません。自分で後から確認できる状態にしておくことが大切です。

どんなに丁寧な説明を受けても、「書面を手元に残す」ことを忘れてはいけません。

▶ 証拠がないと、あとで「そんな説明はしていない」と言われてしまうリスクも。

自分の身を守るためにも、「確認用に記録を残す」は当たり前の行動にしましょう。

不動産の詐欺営業では、「言った/言わない」のトラブルが非常に多く発生します。

そのため、電話や対面でのやり取りは、必ず録音しておくことが自分の身を守る武器になります。

▶ 強引な勧誘、虚偽の説明、契約を急がせるような発言があった場合でも、録音データがあれば証拠として残すことが可能です。

✅ 営業マンの発言と契約内容に食い違いがあった際に、証拠として活用できる

✅ 「録音しています」と伝えることで、営業側が不用意な発言を控える抑止効果がある

✅ 専門家(弁護士、消費生活センターなど)に相談する際にも、事実確認がしやすくなる

| 方法 | おすすめツール |

|---|---|

| 📱 スマホの録音アプリ | iPhone:ボイスメモ / Android:ASR、Easy Voice Recorderなど |

| 📞 通話録音アプリ | 「TapeACall」「スマ録」など(※通話録音に対応しているかは端末やキャリアによる) |

| 💻 オンライン面談 | ZoomやGoogle Meetなどの録画・録音機能を利用 |

| ✍️ 補足として手書きメモ | 録音できない場面では、日時・内容・発言者をメモに残すのも有効 |

✅ できれば、相手に「録音しています」と一言伝える(抑止効果+トラブル防止)

✅ 録音は可能な限り「最初から最後まで」残す(編集されたと思われないため)

✅ 日付・相手の名前・会社名・話題の概要をファイル名やメモに残しておくと後で便利

日本では、会話の当事者であれば、相手の許可なしに録音しても違法にはなりません(※盗聴とは異なる)。

ただし、録音データをSNSなどに公開することは名誉毀損やプライバシーの侵害に当たる可能性があるため、あくまでトラブル回避・証拠保全のために活用することが前提です。

営業マンの説明がどれだけ丁寧でも、“言った/言わない”のトラブルは必ず起こり得ます。

▶ 録音は“自衛手段”であり、あなたの言い分を裏付ける最強の証拠になります。

▶ 「録音するのはちょっと気が引ける…」と思うかもしれませんが、後悔しないために、最初から記録を残すクセをつけましょう。

もし強引な営業や誤解を招く説明によって契約してしまった場合でも、一定の条件を満たせば「クーリングオフ制度」を使って契約を無条件で解除できる可能性があります。

これは、消費者を保護するための制度で、不動産取引においても特定の条件下では適用されます。

契約後に、「やっぱり納得できない」「説明と違う気がする」と感じた場合でも、書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できる制度です。

▶ ポイントは「特定の場所・状況での契約」であること。

以下のすべてに当てはまる場合、クーリングオフが可能です:

✅ 契約場所が、営業所以外(例:自宅、カフェ、喫茶店など)

✅ 契約相手が宅建業者である(個人間取引は対象外)

✅ 書面(クーリングオフの説明を含む契約書)を交付されてから8日以内

✅ 契約が完了しておらず、物件の引渡しや登記が完了していない

❌ 不動産会社の事務所・モデルルームなど「営業所」で契約した場合

❌ 書面交付から8日を過ぎた場合

❌ 契約成立後、すでに物件の引き渡しや登記が完了している場合

❌ 購入相手が個人や法人で、宅建業者でない場合(一般の売主など)

| 窓口名 | 内容 |

|---|---|

| 消費生活センター(全国共通:188) | クーリングオフの手順・適用の有無を相談可能 |

| 宅建協会 | 所属業者であれば指導や相談に応じてくれる場合あり |

| 弁護士 | 解除通知書の作成・送付代行も依頼可能(初回相談無料の窓口あり) |

「クーリングオフ制度」は、強引な営業や不適切な勧誘から消費者を守るための最後の防波堤です。

▶ たとえ契約してしまっても、条件次第で解除は可能です。

▶ 「もう取り返しがつかない」と思わず、契約場所・契約日・書面の有無を冷静に確認しましょう。。

不動産投資に関する営業トラブルや契約の不安を感じたとき、最もやってはいけないのは、ひとりで悩み続けることです。

契約してしまったあとでも、クーリングオフや契約無効の可能性があるケースは多く、早い段階で正しい助言を受けることがトラブル回避のカギになります。

▶ 「こんなことで相談していいのかな?」と思わず、“少しでも不安を感じた時点で”相談するのが正解です。

| 相談先 | 主な対応内容 |

|---|---|

| 消費生活センター(局番なし188) | クーリングオフ、契約トラブル、勧誘問題の相談対応。全国共通で近くの窓口につながります。 |

| 国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp) | 実例や注意喚起情報も充実。専門相談員によるアドバイスが受けられます。 |

| 宅建協会(各都道府県の不動産団体) | 業者が宅建協会に加盟していれば、是正勧告・指導を行うこともあります。 |

| 弁護士(法律相談窓口) | 契約書の内容確認や解除通知書の作成・代理交渉など、法的対応が可能。初回無料相談も多数。 |

| 司法書士・行政書士 | 契約書面の確認や、登記・法的書類に関する助言を得ることができます。 |

▶ 情報が整理されていれば、専門家もスムーズにアドバイスや対応が可能になります。

▶ こうしたケースでも、早い段階で相談すれば、まだ取れる対応策はあります。

不動産投資に関する営業トラブルは、対応が早ければ早いほど解決の可能性が高まります。

▶ 「自分だけでは判断できない」と思った時点で、専門機関や第三者の助けを借りるのは正しい判断です。

▶ 困ったときはすぐに動く。それが、自分の資産と精神的負担を守る一番の近道です。

不動産投資は、うまくいけば長期的に安定した収益をもたらしてくれる可能性のある資産形成手段です。

しかしその一方で、詐欺まがいの営業や情報の不足によって、大きな損失を抱えてしまうリスクも常に潜んでいます。

だからこそ、投資を始める前に、**「正しい知識」と「冷静な判断力」**を身につけておくことが、自分の資産を守る最大の防衛策です。

営業マンの言葉に流されて、即決してしまうことが一番危険です。

たとえ相手がプロでも、あなたの資産を守れるのは“あなた自身だけ”です。

焦らず、周囲に流されず、自分のペースで判断する。

それこそが、不動産投資を成功させる第一歩であり、あなたの大切な資産を守る力になります。

【希望価格】2,200万円 → 【成約価格】2,250万円

【希望価格】1,770万円 → 【成約価格】1,870万円

【希望価格】7,000万円 → 【成約価格】7,000万円

【希望価格】1,750万円 → 【成約価格】1,750万円

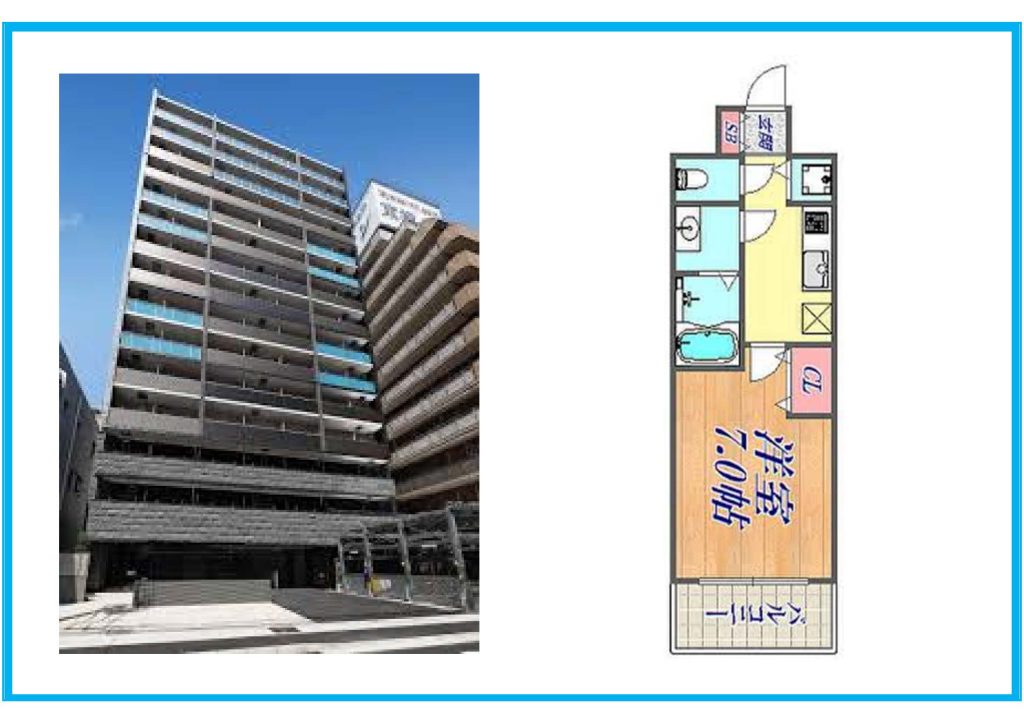

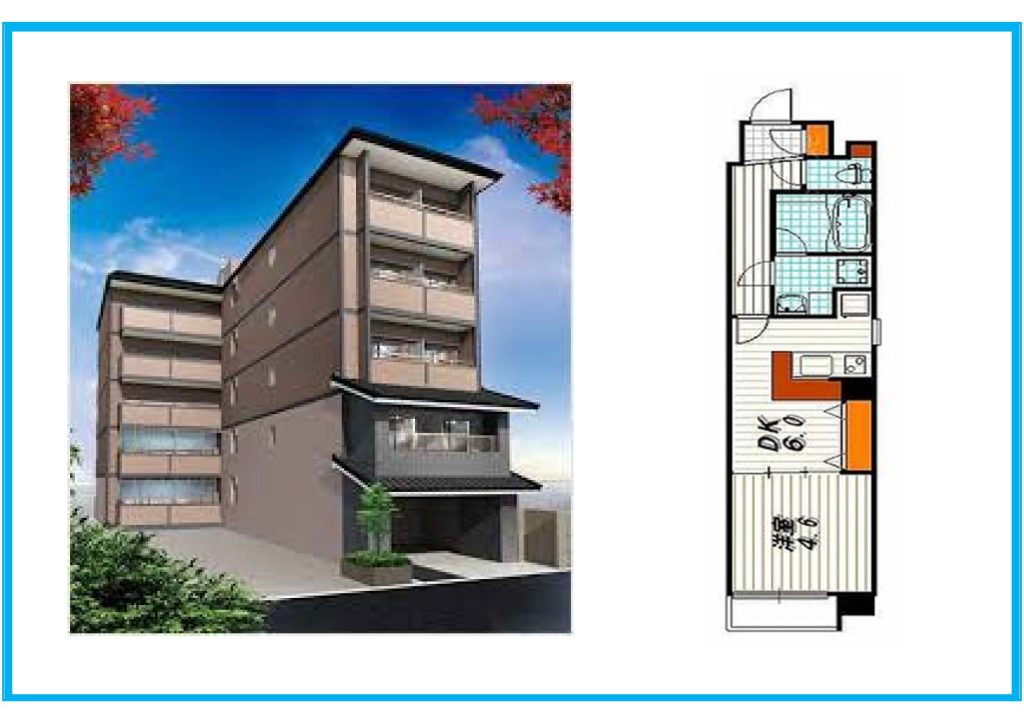

【住所】兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目2-3

【交通】神戸市海岸線 / 三宮・花時計前駅 徒歩10分

【交通】JR東海道・山陽本線 / 三ノ宮駅 徒歩10分

【築年数】2018年3月

【賃料】71,000円

【管理費】6,120円

【修繕積立金】2,470円

【階数】4階

【専有面積】23.52㎡

【表面利回り】4.87%

【実質利回り】4.28%

【希望価格】1,600万円 → 【成約価格】1,640万円

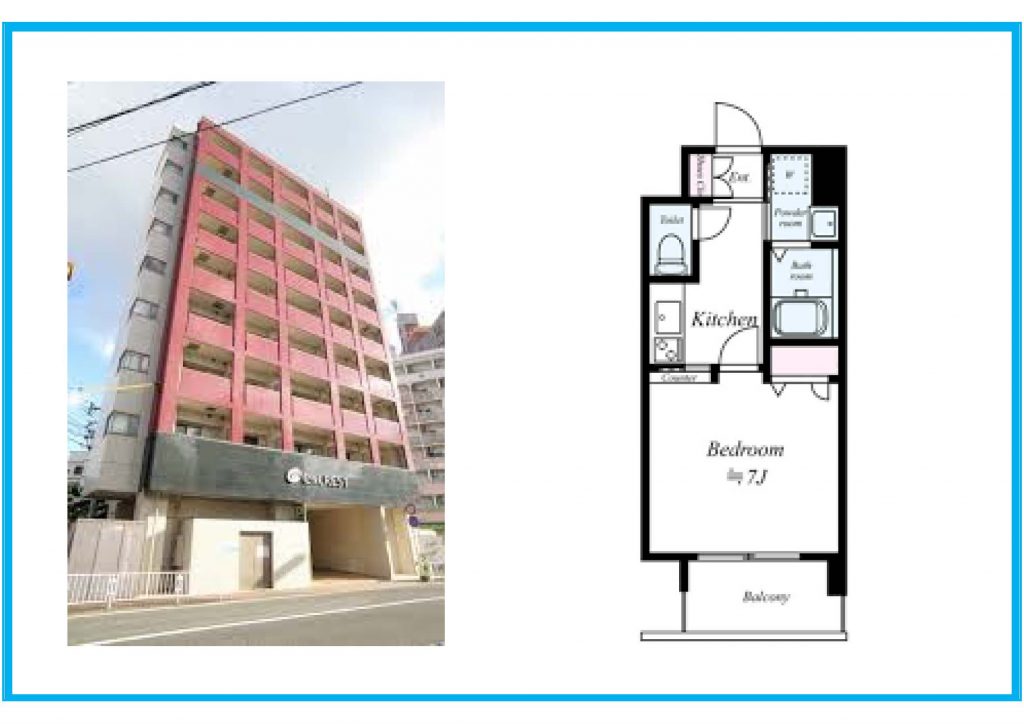

【住所】兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目3-9

【交通】JR東海道・山陽本線 / 神戸駅 徒歩7分

【交通】JR山陽本線 / 神戸駅 徒歩7分

【築年数】2018年7月

【賃料】65,500円

【管理費】6,810円

【修繕積立金】管理費に含む

【階数】12階

【専有面積】21.83㎡

【表面利回り】4.79%

【実質利回り】4.29%

【希望価格】1,800万円 → 【成約価格】1,860万円

【住所】京都府京都市下京区中金仏町208

【交通】京都市営烏丸線 / 五条駅 徒歩9分

【交通】JR山陰本線 / 丹波口駅 徒歩15分

【築年数】2009年1月

【賃料】78,000円

【管理費】8,120円

【修繕積立金】4,660円

【階数】4階

【専有面積】26.63㎡

【表面利回り】5.03%

【実質利回り】4.21%

【希望価格】2,000万円 → 【成約価格】1,900万円

【住所】京都府京都市下京区万里小路町179-3

【交通】京都市営烏丸線 / 四条駅 徒歩6分

【交通】阪急京都本線 / 京都河原町駅 徒歩8分

【築年数】2010年3月

【賃料】79,000円

【管理費】11,200円

【修繕積立金】1,500円

【階数】5階

【専有面積】30.60㎡

【表面利回り】4.99%

【実質利回り】4.19%

◆エンクレスト博多ハーモニー

【希望価格】2,150万円 → 【成約価格】2,100万円

【住所】福岡県福岡市中央区春吉3丁目12-18

【交通1】福岡市地下鉄空港線 / 中洲川端駅 徒歩3分

【交通2】福岡市地下鉄空港線 / 天神駅 徒歩9分

【築年数】2013年2月

【賃料】83,000円

【管理費】5,700円

【修繕積立金】3,200円

【階数】3階

【専有面積】35.83㎡

【表面利回り】4.7%

【実質利回り】4.2%

◆エンクレスト六本松Ⅱ

【希望価格】1,200万円 → 【成約価格】1,285万円

【住所】福岡県福岡市中央区六本松4丁目8-42

【交通】福岡市地下鉄七隈線 / 六本松駅 徒歩5分

【交通】福岡市地下鉄七隈線 / 別府駅 徒歩9分

【築年数】2007年1月

【賃料】60,000円

【管理費】7,000円

【修繕積立金】4,500円

【階数】8階

【専有面積】24.60㎡

【表面利回り】5.6%

【実質利回り】4.5%

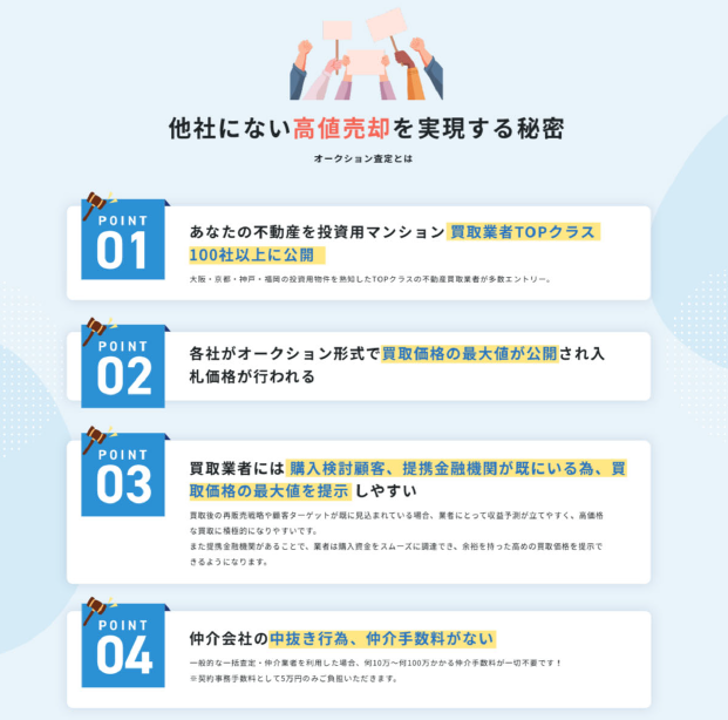

✅ 数百社の投資家が参加するオークション査定で高値売却が可能!

✅ 仲介手数料0円で、売却時のコストを抑えられる!

✅ 営業電話一切なしで、安心して取引できる!

✅ 買取なら1~3ヶ月でスピーディーに売却完了!

✅ 仲介なら希望価格で売れなかった場合、新たな買主を探すことも可能!

✅ 京都の不動産市場に精通したプロが適正な査定を実施!

✅ オーナー様の成功事例も多数!

ReTrueなら、「高値売却 × 仲介手数料0円 × 営業電話なし」 で、安心・スムーズに売却できます。

まずは無料査定を活用し、最適な売却のタイミングをチェックしてみましょう!